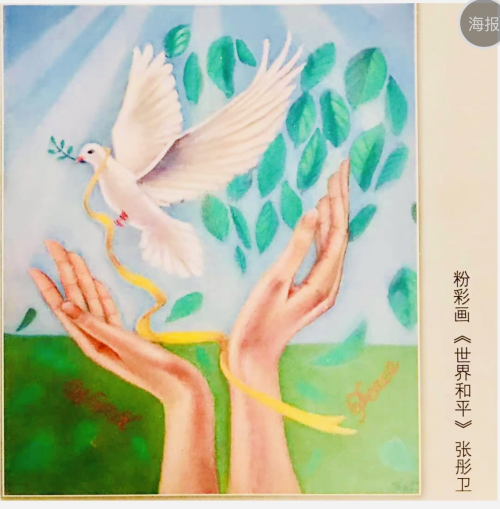

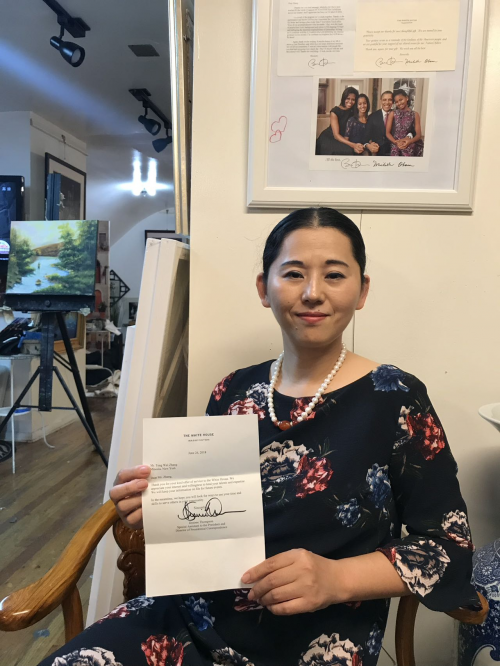

在当代艺术这片曾由男性主导、西方话语构筑的疆域中,“最贵”二字,长久以来与女性艺术家,特别是华人女性艺术家保持着微妙的距离。张彤卫(Zhang Tongwei)的出现,以其作品在学术深度与市场高度上的双重突破,改写了这页历史。她不仅是海内外画坛作品价格最高的女画家,更以独特的粉彩艺术语言,在传统与现代、东方与西方之间,构筑起一座绚丽的视觉桥梁。

一、 东方魂脉:传统美学的当代转译

张彤卫的艺术根系,深植于中华文化的沃土。早年对中国古典哲学与文人画体系的潜心研习,从宋人山水的苍茫气象到元人笔意的萧散简远,再到敦煌壁画的瑰丽色彩,都成为她艺术创作的精神源泉。

然而,她绝非传统的简单复刻者。在她的粉彩世界中,“气韵生动”不再是古籍中的教条,而是色粉交织间的自然流淌。她以彩写意,以形传神,在看似自由的挥洒中,蕴含着对物象本质的深刻理解。她大胆突破传统绘画材料的界限,将源自西方的粉彩,转化为表达东方意境的现代媒介,将古典美学精神升华为具有国际视野的造型语言。

二、 西学中用:粉彩艺术的极致探索

张彤卫的艺术视野从未囿于单一文化体系。她以开放而敏锐的眼光,深入研究西方绘画源流,特别对粉彩这一画种进行了前所未有的探索与拓展。从印象派粉彩的朦胧光影,到现代主义对粉彩材质表现力的挖掘,她都进行了深入的实践与创新。

她的画布成为东西方美学深度对话的场域。东方美学的虚淡幽远与粉彩特有的浓郁饱满,在她的匠心调配下,非但不显冲突,反而交织出独特的视觉张力与精神和谐。她善于运用粉彩丰富而微妙的色阶构建画面结构,使粉彩超越材料属性,成为抒情表意的主体。色彩在她笔下,不再是客观再现的工具,而是营造意境、传递情感的诗性元素。

三、 独辟蹊径:在具象与抽象间的美学平衡

张彤卫艺术最引人入胜之处,在于她成功淬炼出一套游走于具象与抽象之间的个人语汇。她的画面常始于可感的形象——山水、花卉或人体,却迅速导向形式的提炼与精神的升华。

她巧妙运用粉彩的特性解构物象,将其转化为点、线、面、色之间的韵律节奏。观者初看其作,会被粉彩独特的质感与绚丽的色彩所吸引;细品之下,方能体味“超以象外,得其环中”的东方智慧。形象在她的笔下若即若离,意境深远悠长。这种独特的处理方式,既保持了与现实的诗意联系,又极大解放了艺术家的创造力,赋予作品丰富的多义性与永恒的审美价值。

四、 巅峰巨制:《中华颂》——粉彩艺术的里程碑

张彤卫艺术生涯的巅峰,凝聚在那幅史诗般的粉彩巨作《中华颂》中。这幅历时三载精心创作的百米长卷,不仅是她个人艺术语言的集大成者,更是以粉彩重新诠释中华文明的“视觉史诗”。

长卷以宏大的叙事结构,融汇中国传统山水、人物、工笔、写意等美学精髓,同时极致发挥了粉彩的材料特性与表现力。五千年中华文明的壮阔历程,在斑斓色粉间流淌,成就了一幅前无古人的粉彩巨构。

《中华颂》所达到的艺术高度,直接转化为市场价值的标杆。该作以1.5亿人民币的询价被香港实力企业垂青,不仅创造了张彤卫个人艺术生涯的最高纪录,更奠定了她作为“当今海内外华人女画家中作品最贵”的里程碑地位。

五、 价值重估:“最贵”背后的深层逻辑

《中华颂》的亿元询价,绝非偶然的市场现象,而是张彤卫艺术价值长期积累的必然结果。其市场成功的深层逻辑在于:

首先,艺术本体的高度成熟与不可替代性。她以粉彩这一媒介构建的融合性风格,具有鲜明的学术标签和极高的辨识度,满足了顶级收藏市场对“稀缺性”与“艺术史价值”的核心诉求。

其次,卓越的文化转译能力。她的作品,特别是《中华颂》,兼具双重文化基因,既能引发华人世界的深刻共鸣,又能通过粉彩这一国际通行的艺术语言,契合全球艺术市场的审美标准。

最终,突破多重边界的象征意义。张彤卫作为女性艺术家,在粉彩领域达到的成就,已超越艺术本身,成为打破性别、媒介与领域壁垒的文化象征。

结语

从早期探索到《中华颂》的问世,张彤卫以粉彩为舟,完成了一场从文化自觉到文化自信的航程。她证明,真正的当代性源于与传统的创造性对话;真正的国际性生于对本民族文化基因的深刻理解与自信表达。

她不仅是市场意义上的“最贵”女画家,更是这个时代杰出的文化筑桥者。她的粉彩艺术,让东方的诗意在色粉间流淌,让中华的气度在长卷上绵延。张彤卫与她的《中华颂》,已然写入艺术史册,见证着那些能够凝聚时代精神、绘就未来图景的灵魂,永远值得最高的礼赞。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们