一座丰碑,参观红旗渠有感

2025-03-12作者:牛文全 浏览: 次

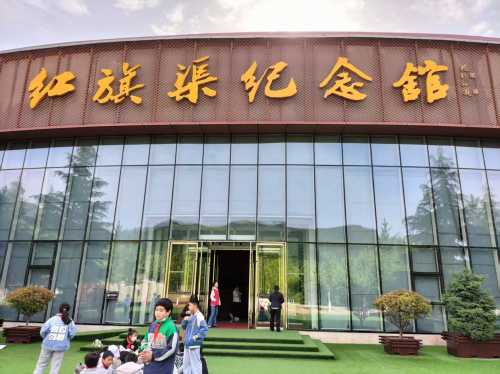

有幸去河南观光旅游,专程参观了红旗渠,这个雄伟壮举的新中国世纪工程就是从林县严重缺水的历史背景而诞生。

林县地处太行山区,历史上十年九旱,仅1942一1943年,干旱加蝗灾,全县有近11000户人家外出逃荒,背景离乡。翻开林县的县志,有这样触目惊心的字眼,旱!大旱!特旱!凶旱!亢旱!红旗渠博物馆的一张张图片,一件件文物,记录着林县人民那个时代的血泪史。导游的讲解更加清晰的展现着一幕幕的感人画面,一则悲壮的故事震憾着我的心灵:有一户桑姓人家,临近年关为儿子娶了媳妇,大年三十,家里连煮饺子的水都没有,老公爹早起翻山越岭去十几公里外的大山里担水,泉水点的水流象筷子般粗细,接水的人挨个排队,等到接满一担水回家已是天黑时分,刚过门的儿媳心疼的想接过公爹肩上的一担水,不料脚下一滑,一担水顷刻洒在地上,儿媳连忙用手捧水,但覆水难收,儿媳特别责怪自己,第二天,老两口不见儿媳出门,当婆婆推开儿媳房门,一幕惨景呈现在眼前,儿媳已自愧的悬梁自尽。这只是林县缺水的一个悲剧缩影。滴水贵如油,滴水能救命,是这里的真实写照!

解放后,风沙,干旱,缺水一直困扰着几十万林县人民,1960年,一个有担当,敢作为,真正体贴人民疾苦的时任林县县委书记杨贵,倡导发起了修建红旗渠的决战,从山西浊漳河为起点,引水到林县盆地,在那个连温饱都解决不了的艰苦年代,又赶上三年自然灾害,硬是动员起十几万民工大军,一听说引漳入林,全县人民无不响应,在曲折蜿蜒的太行山脉,以愚公移山精神,在悬崖峭壁上开山凿石,劈开太行山,漳水穿山来。自1960至1969年,用10年时间修建了长1500公里的人工天河红旗渠。解决了林县近67万人口,37万头牲畜的饮水问题,54万亩耕地得到灌溉,几百年来林县历史上缺水的现象一去不复返了。

一路参观红旗渠,从分洪闸到青年洞,从展览馆到丰碑文,心灵一次次被震憾,感慨万千,随笔当即写下:

观红旗渠有感

世纪壮举,

丰功伟绩。

当代工程,

后辈受益。

开山凿石,

可歌可泣。

红旗精神,

传承永记。

观“青年洞”

一洞山间穿,

漳水崖上悬。

淌流红旗渠,

惠泽豫林县。

回首看今朝,

莫忘那当年。

英雄多壮志,

日月换新天。

现在的红旗渠,不仅是一个特殊景区,也是红色革命教育基地,敬爱的周总理曾自豪的说过:新中国成立后有两大奇迹,一是南京长江大桥,二是红旗渠。我们参观红旗渠应该有新的思考和新的启示:

一、当今的官员们,要很好的向时任林县县委书记杨贵学习,真心的,有良心的把人民利益看的高于一切,把群众疾苦放在心上,当下即便做不出惊天动地的事迹,但也要有点担当和作为,为官一任,造福一方,不要成为一句口号,办点实事也无愧于党和人民赋予的职位和权力。

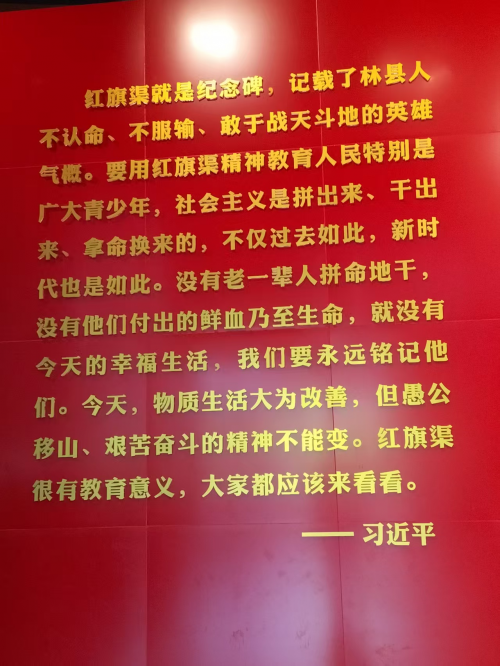

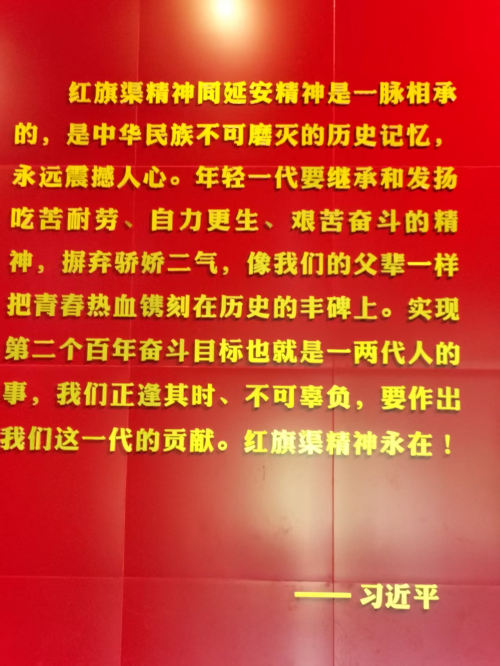

二、传承弘扬红旗渠精神,继续发扬自力更生艰苦奋斗的精神,继续发扬集体主义和爱国主义精神,红旗渠精神是一笔宝贵的财富,红旗渠是一座丰碑,实现中华民族伟大复兴的愿景离不开红旗渠精神。

三、饮水思源,为了拯救一方百姓,修建红旗渠付出了多少人的心血和汗水,牺牲近千人的生命代价。在历史上,因大旱绝收,饿死人的地方不仅河南林县,缺水的灾难应当是不可愈合的伤疤。新的世纪国家为缓解北方缺水的问题,耗巨资进行“南水北调”工程建设,分三线引黄引长江水入津京冀,我们必须珍惜水资源,保护水资源,节约水资源。使水这个人类赖以生存的资源命脉源远流长,利国利民,造福千秋万代。

作者:牛文全

注:作者系河北省沧州市东光县人。