王西京:担当时代使命,弘扬主流文化的人民美术家

常 杨

习近平总书记宣传文化思想的提出,使文化强国这一关乎民族复兴的伟大工程,更为清晰与科学,也给宣传和文化工作者提出了紧迫的任务和具体的要求:

如何在建设中华民族现代文明进程中,担当文化使命?如何在多元文化的碰撞中,弘扬主流文化?如何顺应时代发展潮流和人民群众的审美需求,守正创新?

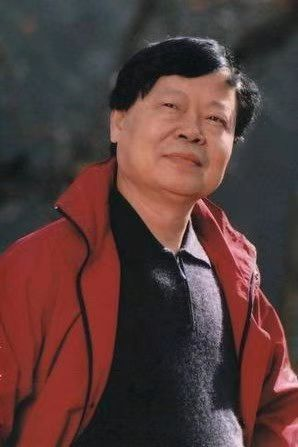

王西京用他六十年的创作实践与业绩说明,他是一位践行习总书记宣传文化思想、自觉担当文化使命的人民美术家;是一位传播主流文化、弘扬正能量的坚守者;是一位用文化自信与文化自强,完成守正创新的时代弄潮儿。

我有幸跟踪采访王西京多年,深切感受到了他的境界与情怀,近距离地目睹了他的所做作为。完全有理由说:王西京超越了一个单纯的画家,成为一种值得研究与传播的文化现象。

鞠躬尽瘁,自觉担当文化使命

一

王西京出生在新旧中国之交的特殊时期,两种境遇的强烈对比,

使他对新中国有着与生俱来的热爱,对共产党有着发自内心的感恩。

红旗下长大的王西京,耳濡目染的是浓郁的红色教育;古都长安的生活环境,给了王西京接受传统文化的优势。

所以,王西京从小就敬仰革命前辈,欣赏英雄人物,喜欢唐诗宋词和古代绘画。少年时代就有了 “位卑未敢忘忧国”的情怀,有了“我以我血荐轩辕”的抱负。

经过党的多年培养和生活磨砺,王西京形成了自觉而坚定、并贯穿他一生的使命感:铁肩担道义,妙笔铸画魂!

所以,当时代与国家需要之时,王西京就能自觉地担当一个文化人应有的责任与使命。

改革开放初期,在不少人畏惧风险与艰难之时,王西京不失时机地推出了名为《远去的足音》的大幅人物画。

画中的变法六君子视死如归,把“有心杀贼,无力回天”的愤怨与悲怆张扬到了极致。

随意散落在六君子足下的十几片枫叶,红的自然和淋漓,一下子使凝重的色彩跳脱起来,不仅丰富了画面,也震撼着人们的心灵。

王西京没有就此止笔,他把自己对时代与改革的思考,倾注于笔端,给这幅画写下画龙点睛的题跋:诸君以身许国,血溅改革之业,激励天下,促民族之觉醒,气贯中华,英魂不逝,诚可歌可泣也。时值改革之年,调丹青,祀六君,与改革者同勉!

显然,王西京没有停滞在缅怀先烈的感情层面,而是提升到了唤醒与激励人们坚持改革的思想境界。“与改革者同勉”六个大字,饱含着王西京担当使命的自觉意识和创作目的。

在人们享受改革成果的今天,王西京告诫式的题款依然振聋发聩。《远去的足音》并没有远去,它时时彰显着激励人心的使命感……

二

上世纪80年代末,东欧剧变和苏联解体的重大事件,对中国的意识形态产生了一定的影响,一些人对社会主义制度产生了怀疑,一些人丧失了共产党人的信仰。

王西京怀着对领袖从小就崇拜的不变信仰,以一个知识分子的使命与担当,把中国共产党的领袖人物艺术地再现于巨变的时代面前。

王西京画笔下领袖人物,有建国前的先驱,也有建国后的三代领导人,林林总总,蔚为大观,可谓一座珍贵和独有的中国革命领袖人物画像展览馆。

王西京的领袖人物画不是一味地歌功颂德,而是重在表现时代最需要的亲民情怀。这就把领袖拉到了人民之间,成为真正的“人民公仆”。

1991年,恰逢建党40周年,王西京创作的第一批13幅领袖人物画,成为献给党的40岁生日的最好礼物,也在最需要弘扬信仰的时代,发挥了巨大的激励作用。

此后,王西京笔耕不辍,继续建国后的领导人真情作画。

1998年,在全国人大九届一次会议上,江泽民当选为我国新一代党和国家领导人。作为那一届全国人大代表的王西京,亲眼目睹了那一伟大的时刻。他抓住江泽民走向与会代表的瞬间,发自内心地创作了题为《人民的重托》的国画。

画面上江泽民的表情温和沉静,两眼炯炯有神,步履坚定有力,体现了中国共产党带领中华民族稳步进入新世纪的昂扬自信。

2008年,王西京创作的《守望生命》依然延续这一创作思想。画面上的温家宝总理蹲在汶川地震废墟上对孩子的喊话,表情真诚而谦和。

王西京打破了传统宫廷画的陈规旧俗,缩小了人物与世界的距离,增强了平等亲民的画境温度。

在建党100年之际,王西京又怀着强烈的使命感,创作了以毛泽东为首的党的第一代领导人参加大生产运动为主题的《延安记忆》,为宣传共产党人的初心、为弘扬主旋律,起到了积极的作用。

三

有了这样的家国情怀和文化使命感,王西京就能突破山水画的传统模式,在山水之间体现民族精神,弘扬时代的正能量。

王西京为人民大会堂金色大厅量身创作的巨幅山水画《黄河,母亲河》就是一个典型的代表。

这份重任非同一般,它代表国家形象,体现民族精神,还要具备文化内涵、视觉冲击的艺术魅力。这一切都强化了创作的难度,给王西京提出巨大的挑战。

为了应对挑战,时年67岁的王西京再次爬山涉水重走黄河,用新时代的眼光观察黄河,用人文理念思考黄河,精细地绘制出黄河不同状态、不同风采的小稿100多幅。

与此同时,王西京还产生了交响乐般的恢弘构想,把创作分为苦难岁月、砥柱中流、时代畅想三个乐章完成。

恢弘的构想与厚重的笔墨必然孕育气势磅礴的《黄河,母亲河》。它内涵丰富,超越了黄河题材的山水画;它与神圣殿堂珠联璧合,成为名副其实的镇堂之宝!

五

2013年,中国国家主席习近平向全世界发出了“一带一路”的合作倡议。

这一战略性的倡议赢得了一带一路沿线各国的积极响应,也拨动了王西京的赤子之心。

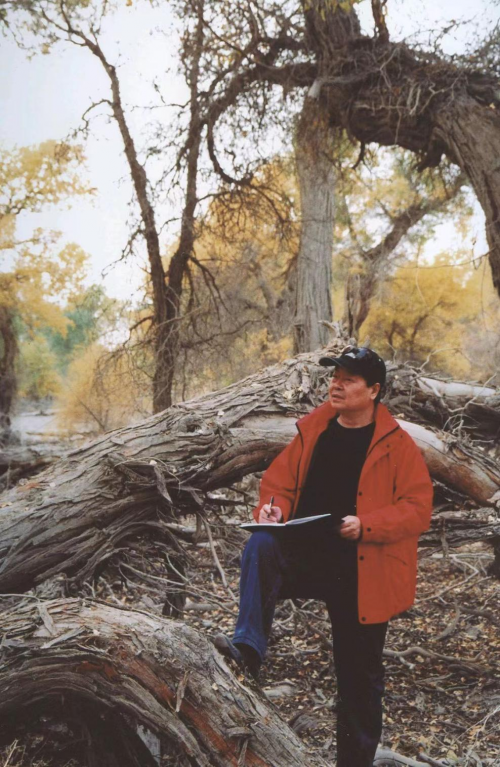

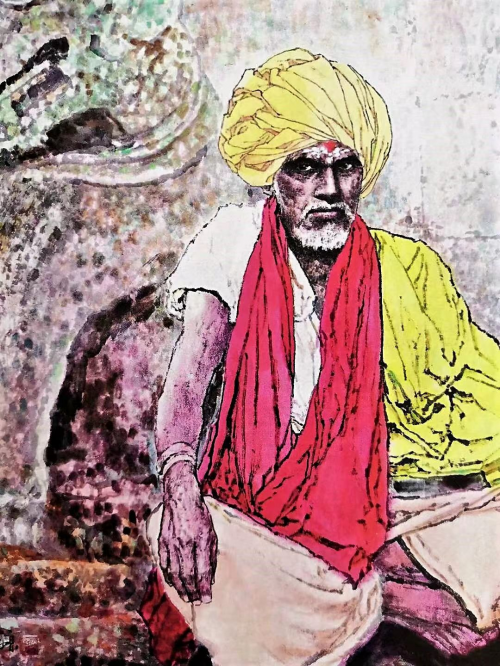

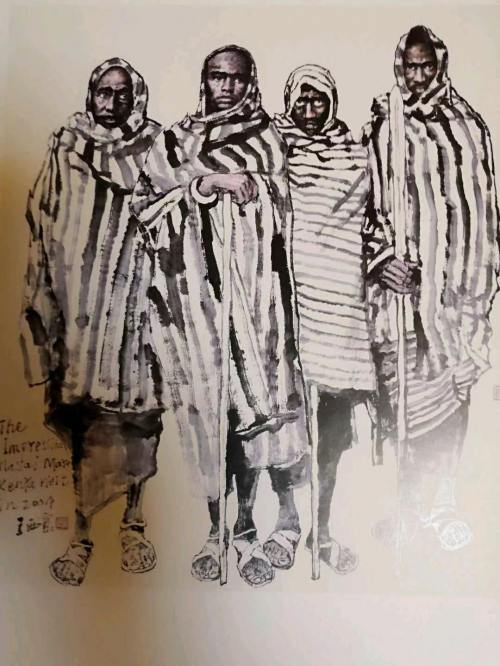

王西京从2013年开始,先后40次到丝路沿线的30多个国家采风,在深入了解当地民风民俗的基础上,创作了一大批以“丝路风情”为主题的大型系列作品。

王西京“丝路风情”系列作品不仅是用中国画的笔墨记录了异域风土人情,更是在“人类命运共同体”视角观照当下的艺术创新,为中国水墨画对外传播、走向国际艺术舞台提供了新的思路,也是对习近平总书记“当代中国文艺工作者要把目光投向世界、投向人类”文化思想的最好践行。

所以,王西京的“丝路风情”画就能在世界美术最高殿堂的法国巴黎秋季艺术沙龙引起巨大的反响。

在世界画家中,王西京第一次以非洲人物为美术创作的主题,第一次用中国水墨技法画非洲人的系列作品,成为巴黎秋沙美术展的关注焦点,受到来自世界40多个国家评委的高度赞誉,特授予王西京“法国秋季艺术沙龙终身会员成就奖”、“中法杰出文化使者贡献奖”、“法国巴黎荣誉市民勋章”三项大奖。中国艺术家能同时获此殊荣者,在巴黎秋季艺术沙龙百年历史上尚属唯一,是中国文化受到世界青睐的破天荒奇迹。

随之,王西京又邀请“巴黎秋沙”的艺术家到中国西安来进行展览与交流,堪称中法文化交流史中的标志性事件。

还有王西京近期参与的“北京到巴黎”、“笔墨中国”、“中法建交60年”等系列活动,都是王西京践行习总书记“把目光投向世界、投向人类”文化思想的最新成果。

五

王西京的使命感不仅体现在他的画作中,还把大量精力投入到社会事业。

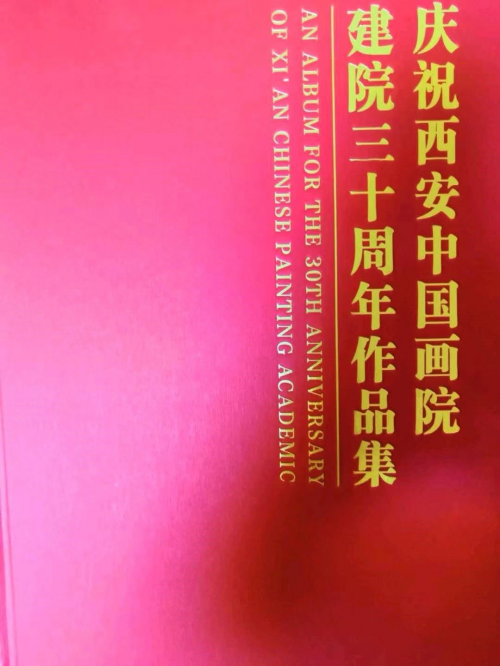

他白手起家,创办了西安历史上第一所专业美术创作机构——西安中国画院,聚集和培养了一大批中青年画家,为陕西的“文化强省”战略奠定了人才基础,创造了全国画院中独有的奇迹。

王西京担任陕西美协主席期间,他用智慧与真诚团结陕西各流派的画家,焕发他们的创作激情,多次在全国举办画展,重振陕西画的雄风。

王西京关心少儿美术教育,连续创办了三届“中国·西安国际少儿美术节”,在世界上引起很大轰动。

王西京创办的陕西美协骊山创作培训中心,8年时间内培训了1000多名来自基层的美术工作者,巩固并壮大了基层美协组织,活跃了地方文化事业,为文化强国提供了有益的经验和楷模的作用,被中国美协誉为:“全国美术界唯一的创举。”

王西京在连续15年担任全国人大代表、全国政协委员期间,关注民生,积极建言。他的40多条见解独到的提案,都被全国政协采纳。

还有王西京创办的文化创意产业,都彰显着他浓烈的使命感,践行着马克思主义所倡导的、习总书记宣传文化思想所强调的“人的全面发展观”。

也正是“全面发展”的素质,使王西京超越了单纯的画家,成为一种值得研究与弘扬的文化现象。

竭尽全力,弘扬引领时代潮流的主流文化

一

在消费文化、娱乐至上流行的今天,王西京始终保持着清醒的头脑,始终坚定地认为:中华民族优秀的传统文化、代表国家和人民价值取向的主体文化,绝对是这个时代的主流文化。

王西京这种观念正是习总书记在宣传文化思想中对主流文化的定义:

主流文化是指在一个社会或时代中被倡导的、起着主要影响的文化。它代表国家的基本意识、文化趋向和价值取向。

在习总书记文化思想的引导下,王西京竭尽一生的心血表现主流文化。他创作的9大系列、600多幅古今中外人物画,弘扬着清醒的文化自觉和鲜明的主流文化。

王西京钟情领袖人物画,是因为领袖人物的品节与风貌,代表着中华民族的精神,象征着主流文化。

王西京精心选择、浓墨重彩历史人物,也因为这些人物是历代的精神典范、是民族的脊梁、是中国优秀传统文化的凝聚。

如王西京所画的屈原的忧国忧民、司马迁的执着坚韧、钟尴的正气凛然、郑板桥的铮铮傲骨等等,无不表达出中国知识分子忧国忧民、感言天地的心声,无不是主流文化的形象标志。

二

表现西安事变的《兵谏一九三六》就是典型的代表作。

西安事变在中国历史上重要作用,不言而喻。王西京多次画过这一题材的作品,在西安事变80周年之际,王西京又怀着极大的政治热情创作了这幅新作品。

王西京采用巨幅竖式构图,张、杨二将军以纪念碑式的形象居于画面中心,表情庄严肃穆,眼神凝重。他们头部后面的一片明亮,并非是由吊灯照射出来的灯光,而是王西京用心描绘出的色彩效果,意在将人性的光辉上升为神性的崇高与伟大。

这完全是一种史诗般的构图!有故事、有人物、有时间、有地点,艺术地营造出兵谏的紧张气氛,成为西安事变80周年之际缅怀张、杨两位爱国将领的最好祭品。

王西京表现邓小平形象的《春潮》画作

三

在娱乐至上的冲击下,许多优秀的传统文化都被挤到了时代的边缘,舞蹈、戏曲、武术的的处境最为尴尬。

王西京认为这些传统技艺都是主流文化的一部分,绝不能被时代的洪流淹没。

于是,王西京聚精会神地为舞蹈、戏曲、武术创作了上百幅人物画。

王西京笔下的中西方舞蹈人物赏心悦目,张扬着个性之美、韵律之美和意态之美。

王西京画中的戏曲人物,多有苍凉的人生和悲剧的命运,这样的戏曲人物画自然散发着悲壮之感,似乎与王西京的历史人物画《远去的足音》的意境遥相呼应。

实际上,这正是王西京有意而为之。《远去的足音》是借历史人物的慷慨就义激励人们勇往直前地改革,戏曲人物则用一种悲壮之声,发出保护与传承优秀传统文化的呐喊。

传承优秀传统文化正是习近平总书记宣传文化思想的内容之一。

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中深刻地指出:“高扬中华民族的文化主体性,把历经沧桑留下的中华文明瑰宝呵护好、弘扬好、发展好。”

王西京“武术”系列画的创作思想就更为明了,他是用武术人物画所迸发的阳刚之气,抨击当下娱乐圈中的男扮女装、卑微龌龊的“娘炮”。

“娘炮”怪象曾是美国驯化日本的文化武器,此后又繁衍到韩国,这些年又泛滥到中国。

“娘炮”怪象不仅污染了中国的娱乐圈,也误导了青少年的审美情趣,影响他们的健康成长。如果青少年都被“娘化”了,怎么担当民族复兴的大任呢?

王西京正是带着对“娘炮”怪象的极大忧虑,带着弘扬主流文化的强烈责任感,奋笔直书了40多幅武术人物画,希望能对提升青少年的阳刚之气起到一定的作用。

可喜的是,王西京的“舞韵”、“梨园”、“武术”系列画作为参展内容之一,在法国卢浮宫的展览大获成功,说明这些画足以跻身于世界艺术舞台。

在即将举办的王西京画国博展中,以上三大系列画也在其中,相信一定会吸引并影响青少年。

这些行为足以表明,王西京就是要用主流文化之盾,抵御西方的文化侵略,护卫中国文化的安全。

守正创新,使中国文化拥有鲜活的生命力

一

何谓守正创新?守正与创新之间是一种什么样的关系?

习近平总书记宣传文化思想对此做出了清晰和准确地诠释。

在党的二十大政治报告中,习总书记高屋建瓴地指出:

我们从事的是前无古人的伟大事业,守正才能不迷失方向、不犯颠覆性错误,创新才能把握时代、引领时代。

王西京之所以拥有长盛不衰的创作生命力,之所以能够进入艺术殿堂的顶层,就因为他用一个共产党员的政治觉悟,深刻领会了习总书记关于“守正创新”的文化思想,并付之于行动。

观王西京60多年的创作历程,他在早期用现实主义的人物画,开创了记录改革时代的新气象;新世纪之后又以古典写意人物,拓展了东方审美意境;接着把古典人物的创作理念融入山水,打破了山水画和人物画的界限;近几年又用“丝路风情”和“传统文化”等系列画,享誉中外画坛。

王西京的每一阶段的创作都在突破与变化,唯一不变的是他画作中的中国精神与中国文化。正如中国美协原副主席何家英所说:

王西京不遗余力地延续着中国传统书画的实践,兢兢业业地拓展着中国绘画艺术的表现空间,而在创新求变之后,他的绘画中最能打动人心的,依然是东方传统艺术中那些最富特征、最有生命的东西。他自如地在古今融合、中西结合中体察宇宙万物,洞察生命气象,释放笔墨性情,这让他的作品有了一种新时代的大家风范。

这正是对王西京坚持“守正创新”的最好解读。

二

守正创新的理念贯穿在王西京所有的创作中,领袖人物如此、历史人物画如此、丝路风情画也如此,包括很容易被画成闲情逸致的文人画,王西京也能用守正创新的妙笔,呈现出壮怀激烈的文人画风骨。

如王西京的《玉楼醉春图》、《三友图》、《濂溪观荷图》、《东坡诗意》等文人画,都彰显着气韵生动,积极进取的主流文化。

由此可见,王西京的文人画决非西方纯静物或景物画中的赏心悦目,也不是传统中国花鸟画中的孤芳自赏,而是一种对广袤宇宙、社会人生的深度思考,具备了现代画坛大家陈师曾所说的“文人画四要素”:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。”

而“四要素”之健全,不就是进入了“守正创新”境界吗!

三

强烈的使命感、弘扬主流文化的自觉意识、成功的守正创新,使王西京有了不竭的创作动力,也获得了举世瞩目的成功。

但是,王西京没有躺在功劳簿上歇息,强烈的使命感和弘扬主流文化的紧迫感促使他笔耕不辍,新作不断。

近期,王西京的“革命重大题材画、领袖文物画、文人画、肖像画、山水花鸟、丝路系列画、舞蹈、戏曲、武术等十大系列画将在国博隆重展出。这是中国艺术界的一件盛事,不仅给参观者呈现中国美术的新成果,也给时代提供了一种可供借鉴、值得弘扬的文化现象。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们